ENERGY vol.14(2024年夏号)掲載

PICKUP

採用アセスメント~面接を信頼してよいか

採用時の優れた選抜方法とは

採用において、企業と求職者の間でやりとりされる情報には、①学生時代の勉強内容のように、ありのままの自分を語ることが自然なタイプのものと、②自身の能力・資質のように、求職者にとって、自らを魅力的に見せるインセンティブが極めて大きいタイプのものとがあります。

後者のような場合に、「既知の情報に基づいて、人材の優秀さや魅力度を推測すること」を一般にアセスメントと呼びます。面接、適性検査、エントリーシート(ES)など、アセスメントのツールには実に様々なものがあるわけですが、そうした中で、優れた選抜手法とは「目の前にいる求職者が、現時点あるいは将来時点で優秀になる人であるかどうかということを判断するために、企業にとって有益な情報を提供する手法」に他なりません。

アセスメントツールを評価するために

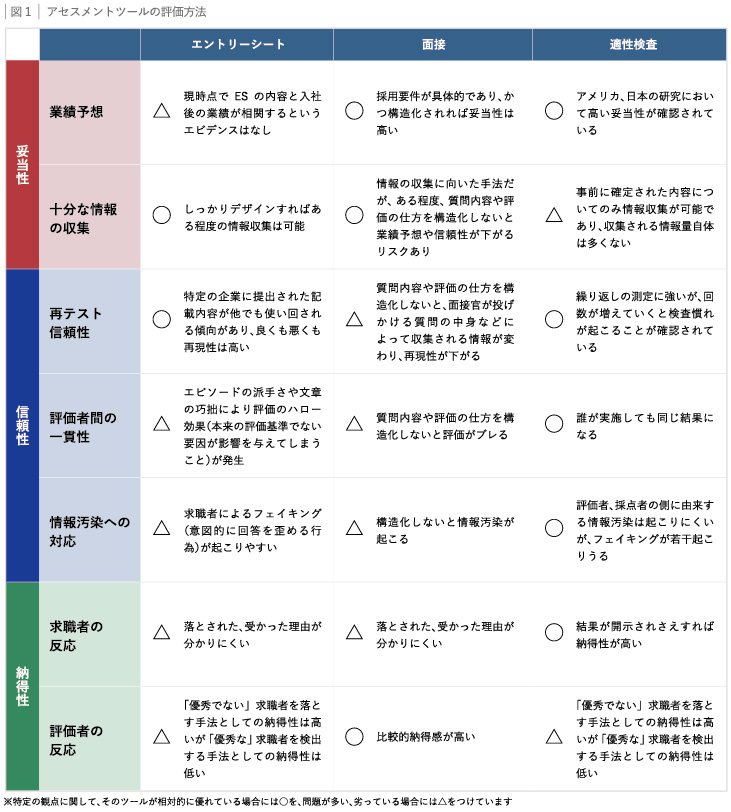

では、この場合の「有益な情報」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。この点について考える際、採用の科学的研究でしばしば取り上げられる、①妥当性②信頼性③当事者の納得性という3つの観点が役に立ちます。それぞれについて説明していきましょう。(図1参照)

採用時に有益な情報 ①妥当性

そのアセスメントは、測りたいものをちゃんと測れているか。

①業績予測:アセスメントの結果は、実際の職務業績と相関しているか

②十分な情報の収集:採用を判断するために必要な情報をその手法で集められるか

●採用時の評価と入社後の業績評価に相関があるかが重要

まず重要になるのが、そのツールによって評価した結果と入社後の職務業績との間に一定の相関があるか、ということです(①業績予測)。

厳密には、面接や適性検査といった採用時の評価と入社後の業績評価との関係性を統計的に分析することをお勧めしたいのですが、難しい場合には、採用時の評価の高低が入社後の社員評価の高低の実感とあっているかを確認するというのもありでしょう。

●面接時の多様な質問は業績予測の精度を低下させる

悩ましいのは、業績予測を追い求めるともう1つの基準である十分な情報の収集が犠牲になり、反対に十分な情報収集を追い求めると今度は業績予測が犠牲になるというように、妥当性を構成する2つの基準の間にトレードオフの関係があるということです。

例えば、面接を行う際、求職者の人となりを多角的に理解するためには、過去の経験や価値観、趣味に至るまで、質問を出来るだけ多様化し、その場の当意即妙なやりとりも含め、様々な情報収集を試みる必要があります。

ところが、多様な質問から構成され、かつ質問内容が柔軟に変更されるタイプの面接は、面接官の焦点を本来測定しようとしている能力・資質以外の部分に向けさせてしまい、結果、業績予測の精度が低くなるということが過去の実証研究からわかっています。

●アメリカ企業の採用では能力や資質のみを問う

こうした反省から、アメリカ企業の採用においては、面接を能力や資質のアセスメントに限定し、過去の経験や価値観、趣味などの話題については、面談や座談会など別の機会で取りあげる、といったことが行われています。対して日本企業においては、業績予測と十分な情報の収集の二兎を追い求めようとした結果、前者が犠牲になる、というケースが散見されます。

採用時に有益な情報 ②信頼性

そのアセスメントは、どこまで信頼のおけるものか。

①再テスト信頼性:同じ人を同じツールで別の時に評価した時、同じ結果になるか

②評価者間の一貫性:同じ人を他の人が評価したとしても、同じ結果になるか

③情報汚染への対応:測定したいことと別のノイズ情報が混入していないか

次に、そうやって測定された優秀さが、採否を決定する基準として信頼に足るものになっているのかを考える必要があります。具体的には、以下の3つの基準について検討することになります。

●質問内容のばらつきによって結果の相違が生じる

1つ目の「再テスト信頼性」は、同じ求職者を全く同じツールで評価した場合、同じ結果になるかどうかということです。

例えば、質問内容が全く統一されていない非構造化面接の場合、面接官がその場の流れに合わせて質問内容を考えることになり、結果、求職者の応答にも差異が出てしまいます。そのため、同じ面接官と求職者の組み合わせであるにもかかわらず、面接の結果が全く異なる、ということがありうるわけです。

●曖昧で多義的な評価基準は結果が分散する

2つ目は、評価者間での評価の一貫性です。「コミュニケーション能力」のように、曖昧で多義的な評価基準を設定した場合、同じ会社内であっても面接官によって、「何をもってコミニケーション能力が高い」とみなすかに関するコンセンサスが得られず、評価結果にかなりの分散が出るということが多々あります。そもそも「コミュニケーション能力」とは何かという点についてコンセンサスがないのですから、当然といえば当然です。

●測定外の情報混入によって精度が低下する

3つ目の「情報汚染への対応」は、企業側が測定しようと思っていた情報以外のノイズが混入したことにより評価に影響が出ていないかどうか、ということです。先に述べたように、相手について、多くのことを知ろうとすればするほど、本来知るべきことのアセスメント精度が低下するということです。

採用時に有益な情報 ③当事者の納得性

各種アセスメントの結果を求職者と企業側双方が信頼しており、その結果を納得のいくものとして受容しているかどうか。

①求職者の反応:求職者はそのアセスメントの結果に納得できるか

②評価者の反応:評価者はそのアセスメントの結果に納得できるか

●求職者は面接結果に納得していない

学生たちと話をしていて、「面接で落とされたのだが、理由がよく分からない」とか、「自分自身は出来が悪いと思っていた面接に、なぜか受かった」といった感想を耳にすることが多々あります。少なくとも日本の求職者は、「一度や二度の面接で、本当に自分の能力や資質を見抜けているのか」と考えており、面接の結果に対して素直に納得していないことが多いようです。

●企業側は面接結果を信頼する

興味深いのは、評価者である企業側が、これと逆の反応を示すということです。日本企業の採用担当者は、総じて、能力や資質の測定ツールとして、適性検査よりも面接の方を信頼する傾向があるようです。自分自身の目で、実際に求職者を見た方が、その人の「優秀さ」について確信が持てる、ということなのでしょうか。

このような基準に従って、自社の既存のアセスメントがいかなる意味で「有益な情報」を提供しているのか、確認してみることをお勧めします。

関連サービスのご紹介

アセスメントのおすすめサービス

講師派遣型研修のおすすめコンテンツ

公開講座のおすすめコンテンツ

eラーニングのおすすめコンテンツ

本コラム掲載号の記事一覧

2024 SUMMER

Vol.14 使えるアセスメント

vol.14は「アセスメント」がテーマです。 人的資本経営の注目により「人」の価値を引き出すことが重視されるようになりました。 客観的に評価・分析することができるアセスメントを活用することで多様な人材が活躍できる人事戦略に役立てることができます。 本誌では、採用、管理職育成など様々な場面でのアセスメント活用方法についてご紹介しております。

Index

ENERGY最新号はこちら

2024 AUTUMN

Vol.15 日本最大級のLMS

Vol.15は、eラーニングシステム/LMSの「Leaf」がテーマです。 当社最新のLMSである「Leaf Lightning」に焦点を当て、なぜこのシステムが日本企業の教育に適しているのかを、 導入企業のインタビューと、約10年前に描いた、当システム開発の背景を基にお伝えします。 LMSの活用事例も多数紹介し、教育のDX化を行うための情報が詰め込まれています。

Index

■似たテーマ・関連テーマの記事一覧

-

-

更新

採用アセスメント~面接を信頼してよいか

採用において、企業と求職者の間でやりとりされる情報には、①学生時代の勉強内容のように、ありのままの自分を語ることが自然なタイプのものと、②自身の能力・資質のように、求職者にとって、自らを魅力的に見せるインセンティブが極めて大きいタイプのものとがあります。

-

-

-

更新

【1】新卒採用における選考法~書類選考編

新卒採用を行うとき、選考方法をどのように行うのか採用担当者は毎年悩みます。面接のみにするのか、適性検査を行うのか、筆記試験を行うならどのような問題がよいのかなど、人事部で決定することは数多くあることでしょう。選考方法...

-

-

-

更新

メンター制度を有効に機能させるためのポイント~他社事例に学ぶ

メンター制度をこれから導入される方、すでに導入しているけれど形骸化してしまっており見直したい方に向けて、目的、対象者、ルールなど、よくお客さまから「他社はどうしているの?」とご質問をいただく項目をまとめました。

-

-

-

更新

人材育成の7つのポイント企業の人材育成における課題を解く

人材育成とは、企業の未来をつくるもの。企業が抱えている課題や求められるスキルを分析し、計算しながら、継続的に教育を実施する手法・ポイントを詳しくご紹介します。

-

-

-

更新

「やる気がある」とはどういうことか

求職者、特に学生が採用面接でよくアピールする「やる気がある」とは一体どういうことでしょうか。こちらの問いかけに対して、「やります!」「できます!」「がんばります!」と一辺倒に主張する求職者は少なくありません。ここには採用担当者が考える「やる気」と、求職者がアピールしてくる「やる気」にどうやら違いがあるようです。実際の現場で肝心なのは、「がんばったけど、できなかった」時にどうするのか、ということです。求職者側が「やる気=元気であること、気合に満ちていること」と考えがちな一方で、組織は「やる気=主体性をもって仕事に取り組む力」を求めている、という点にあるといえます。

-

-

-

更新

人事採用事務の仕事内容とは?

人事採用事務の仕事内容人事採用事務の仕事とは、自社の価値や魅力を伝え、自社に...

-

-

-

更新

人材アセスメントとは~その定義と、メリット・効果・活用事例

人材アセスメントとは「第三者視点で客観的に人材のスキルや能力を評価するツール」です。今回はそれを「事前に定めた評価項目に基づき、組織で働く人々のスキル・意識をアンケートや数値形式によって定義するツール」と再定義した上で、人材アセスメントのメリット・効果・活用事例をご紹介します。

-

-

-

更新

最近話題の「ダイレクトリクルーティング」とは?

採用難をきっかけにした「ダイレクトリクルーティング」少子高齢化に伴う労働力人...

-

-

人材に関するお悩み

-

ダイバーシティ

- 女性活躍推進

- 役職定年者の活性化

- 再雇用・雇用延長対応

- ダイバーシティ推進

-

人的資本経営

- 人的資本経営(管理)

- タレントマネジメント

- リスキリング促進

-

アセスメント

- 選抜者教育の導入

- 管理職向けアセスメント

-

採用・離職防止

- 活躍してくれる人材の採用

- 採用支援サービス

- 離職防止

-

リーダー・管理職

- 新任管理職研修

- 評価者の教育と事務軽減

- 変化に強いリーダーの育成

- 管理職の意識・スキル向上

- 次世代経営者育成

- 業績向上

-

組織風土・マインド

- 内向型人材の活用

- 若手の主体的発揮

- エンゲージメント向上

- 従業員のモラル向上

- モチベーション向上

-

営業・マーケティング

- 営業力強化

- マーケティング強化

- 新規事業のアイディア創出

- 営業支援ツール Remote Plants

-

組織運営

- 上場に向けた社員教育

- 企業統治・ガバナンス

- サクセッションプラン策定

- CSR、社会貢献

-

部門・組織向け

- 病院に特化した研修

- 人事業務の外部委託

-

-

サービスラインナップ

-

講師派遣研修

-

ジャパンソリューション推進冊子

ENERGY - 作りこみ型研修サービス

- 研修内製化支援

- 効果測定・定着化サービス

- 講師一覧

-

公開講座

- WEBinsource

- 人財育成スマートパック

- バリューパック

- 公開講座コースマップ

-

DX教育推進

- DX/研修百貨店

- Python学院

- RPA導入支援

-

動画教材

- 動画百貨店

- イージーオーダー動画制作

- フルーオーダー動画制作

-

通信教育

- 通信教育百貨店

-

経営シミュレーション

実践型プログラム Biz-Ex - 英語学習アプリ レシピ―

- 時短読書サービス Flier

-

セミナー運営

- 運営代行/配信サポート

- 会場レンタル

- 機材レンタル

- オペレーター派遣

- ホリデー受付サービス

-

Web制作

-

Webサイト制作

まかせてウェブ -

リスティング広告運用代行

Web広告出稿 - Webサーバ構築・保守

- WEB記事制作サービス

-

人材アセスメント

- 階層別テスト

- DXリテラシーアセスメント

- 新人8大スキルアセスメント

- 金融・生活リテラシーアセスメント

- 営業スキルアセスメント

- 論理的思考アセスメント

- エンゲージメント診断

- 360度評価アセスメント

- 管理職向け意識調査

-

昇格論文評価

アセッサー派遣型研修 - 文書添削サービス

- ITリテラシーチェック

- CS・窓⼝調査

- ハラスメントリスクアセスメント

-

不正リスクアセスメント付き

ワークショップ -

特性アセスメント

giraffe[ジラフ] - オーダーメイド・アセスメント

-

人事コンサル

- コアソリューションプラン

- 教育体系構築コンサル

- コンピテンシーモデル構築

- 評価制度構築コンサル

- 理念浸透サービス

- マニュアル作成支援

- Re・デザインサービス

- 人事面談代行サービス

- IDカードプリンタ GRASYS

- 採用管理ツール HR PRIME

-

-

最新WEB

- 新作研修一覧

-

講師派遣研修

-

公開講座

-

動画百貨店

-

読み物・コラム

-

Gambatte

-

人事のお役立ちニュース

-